如何界定“目标客户”与“潜在客户”?

2022-08-06 15:16:38

回顾

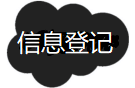

上一期文章,我们就介绍了《个人MTL流程》中的P1阶段——确定自身的能力边界。

读者可以点击《确定自身的能力边界》进行回顾。

本期,我们继续聊聊P2阶段——界定目标客户&潜在客户。

为何界定?

关于界定目标客户&潜在客户”的意义和价值,我在知乎上看过这样一个小案例:

有2个实习生,每天给他们同样的任务——发200张引流传单。

但一个人的传单到店率总比另一个人高25%左右。

问他怎么做的?

他说:我只给50岁以上,穿戴整齐,最好戴着眼镜,走路也不匆忙的人发。这些人很可能是退休职工,有钱、有时间,一般都有养生需求。

而另一个人则是逢人就发。

这就是“界定目标客户&潜在客户”的价值:

——它让我们把有限的资源和精力投放在对的人身上,以最大限度地提高效率和效果。

如何界定?

那如何去“界定目标客户&潜在客户”呢?

“界定”这个词并不好理解,用大白话翻译就是:

去描绘目标客户和潜在客户的“肖像”。

所以“如何界定目标客户&潜在客户”这个问题可以转换成:

如何“描绘目标客户&潜在客户的肖像”?

要回答这一问题,我们首先要知道如何描绘客户的肖像。

客户,不管是“人”还是“组织”,都是一个“多属性”的综合体,我们可以从多个视角去解读:

-- 对于ToC的客户来说,有年龄、性格、收入、家庭情况等不同属性。

-- 对于ToB的客户来说,有企业人数、收入规模、利润率等不同属性。

所以,对客户肖像的描绘,就是对其进行“属性选择”和“属性描绘”的过程,而且,必须选择和描绘那些场景可测量的属性。

例如,在“发传单”那种“在街上与客户匆匆一遇”的场景中,我们无法识别“有养生需求”这种不可测量的属性,甚至就连:

-- 是否退休职工

-- 是否有钱

-- 是否有时间

都无法测量,只有类似于:

-- 性别是男是女。

-- 年龄大概多少。

-- 穿戴是否整齐。

-- 是否戴眼镜。

-- 走路是否匆忙。

这样的属性,才有可能被测量。

所以,从销售从业者的视角出发,目标客户&潜在客户的肖像描绘,就是基于企业自身的能力,去选择和描绘目标客户&潜在客户“那些可测量的属性”。

目标客户界定

对于目标客户,我们应该选择“哪些属性”呢?

我们先回顾两个定义:

目标客户,就是那些“直接带有商机”的个人或组织。

商机,就是那些我们有能力满足的需求。

基于以上两个定义,目标客户的属性似乎只需要一个,就是“自称”想要买我们有能力提供的解决方案。

这个属性确实能被观测到,因为有“自称”这个动作。

但该属性有几处模糊的地方需要被澄清:

1、“谁”自称呢?或者说需要“谁来自称”,才能判断这是一个目标客户?

2、客户自称“想要买”,有程度之分吗?要到哪种程度,才能判断为目标客户?

3、我们的“有能力”,是否也需要被进一步诠释?

我们来逐一分析下。

1、“谁自称”才更有效?

如果是ToC(面向个人)客户,这个“谁”很好理解,就是购买者本人。

如果是ToB(面向企业)客户,这个“谁”就比较复杂了。

例如,如果一个“销售人员”自称公司想要买一套CRM系统,我们能把这家企业判定为目标客户吗?(我觉得还不能)

但如果是企业的老板自称公司想要买一套CRM系统,我们能把这家企业判定为目标客户吗?(我觉得大概率是可以的)

所以,“谁”来自称,很多时候是需要考究的。

关于这个部分,读者只需要先知道在ToB(或ToG)场景中,“谁自称”会很大程度影响一个客户能否被判断为目标客户,而详细的讲解,我们在后续《P3-定义商机关键人》一文中再详细展开。

2、“想要买”有程度之分吗?

显然是有的。

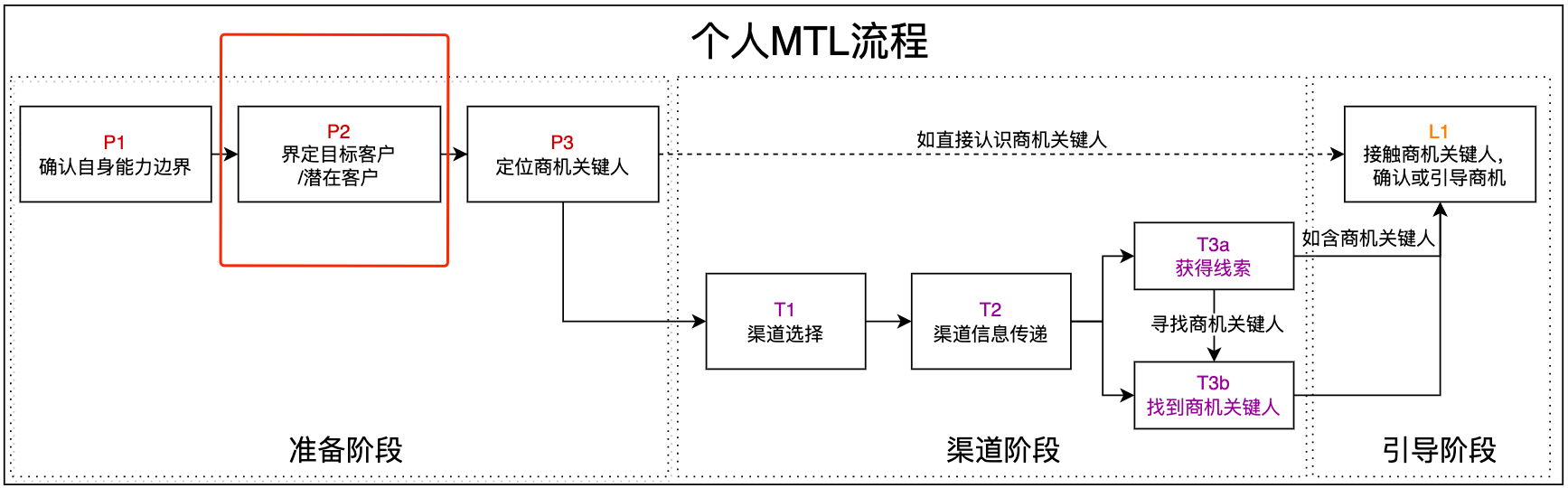

我们曾在《需求是什么?》一文中,对需求的强烈程度进行过定义,我们把客户需求的强烈程度分为4个层次:

痛点,是那些急需解决的“严重问题”。

污点,是那些需要解决,但并不迫切的“一般性问题”。

痒点,是那些渴望实现的“愿望”。

白点,是那些客户觉得无关痛痒的“伪问题”。

在我看来,客户说的“想要买”,强烈程度至少在“第二层次”之上,才能算是一个“目标客户”。

但问题是,这种“想要买”是一种内心的深层次动机,我们如何才够观测到?

上图中,从客户的“外在表现”来看,第一层次和后面层次的区别在于——是否有要求。

如果客户的“想要买”属于第一层次,只是“出于好奇想看看”,那么就不会有实际的要求。

而后面的层次则是有实际的动因来诱发的,只是强烈程度不同而已。

所以,当客户说想要买一个我们能提供的解决方案的时候,我们可以去问客户3个问题:

-- 你的要求是什么?

-- 你要解决什么问题?

-- 为什么你想要买?

如果最终,发现没有要求、也没有问题要解决,那么购买的动机就不成立,也不能判断这是一个目标客户。

3、如何理解“我们有能力”?

关于自身能力,我们在上一篇文章《解决方案矩阵表》已经有过详细描述。

但在“界定目标客户”的时候,“我们有能力”还需要加入一个条件——客户可支付。

什么意思呢?

例如,客户需要“培养孩子未来上常春藤名校”的服务,我们公司确实能提供,但需要从小学一年级开始,每年收取100万的服务费,而客户的家庭年收入只有50万/年。

那么,即便客户非常强烈地“想要买”,但因为无法承受该费用(即我们没有能力在“客户的支付能力范围内”提供他需要的解决方案),所以也无法把他判定为目标客户。

“客户可支付”在不同客户中有不同的表现方式。

在ToC客户中,可能会表现为收入、存款、意愿等。

在ToB或ToG客户中,除了跟支付能力有关以外,还可能跟“年度预算”、“利益冲突”等体制性因素有关。

基于上面的分析,对于目标客户的界定,我们可以选择以下可观测的属性:

-- 需求情况:需要客户自称有需求。

-- 需求发起者:需要是该需求的商机关键人。

-- 需求强烈程度:商机关键人对需求的强烈程度达到“第二层次”以上(也就是能大概表述要求,以及有一个需要被解决的问题)。

-- 支付能力:客户有能力支付我们所要求的价格。

潜在客户界定

那么,对于潜在客户,我们又应该选择哪些属性呢?

由于行业不同、业务不同,潜在客户的属性选择会有不同的维度,我们无法像“目标客户”那样找 到“统一的属性判定项”,只能去寻找一种“统一的属性选择方法”。

所以,对于潜在客户,我们研究的方向就变成:

对于潜在客户,我们如何去选择其属性?

回顾“潜在客户”的定义:

潜在客户,就是那些“可以诱发商机但还未诱发商机”的个人或组织。

又因为商机是那些我们有能力满足的需求。

所以,对于潜在客户的属性选择,可以试着遵循如下路径:

1、以我们的能力(包括需要客户支付的价格)为基础。

2、分析哪些客户(以及客户的哪些关键人)会“比较需要”我们的能力。

3、分析我们需要在哪些场景中与客户(或客户关键人)相遇。

4、再以这些场景作为思考的起点,来选择或定义可观测的属性。

我用开篇的那个“派发传单的示例”来说明一下。

1、“以某价格,为附近社区提供某养生服务”,就是这个养生馆所能提供的能力之一。

2、分析后发现,那些有钱、有时间的退休工人,会比较有养生的需求。

3、因为养生馆是一种社区服务,所以在社区中派发传单,是与潜在客户相遇的主要场景之一。

4、在此场景中,年龄、穿着、神态是可被观测的属性,因此界定了“50岁以上,穿戴整齐,最好戴着眼镜,走路也不匆忙的人”为潜在客户的肖像。

上面这个,这ToC方面的示例,我再给大家介绍一个ToB方面的真实案例:

在软件功能上,华南销售总监老吴(化名)深知自家的SaaS软件无法适用于所有行业,进而从“自身能力”和“过往的签单数据”两个方面进行分析,发现在某些行业中,确实更能体现自身的价值,成交率也更高。

他基于过往几年的合同数据,定义了潜在客户“4大属性”,它们分别是:

-- 行业:聚焦于互联网、金融、高新制造3大行业(同时确定了放弃“传统制造业”)。

-- 人数规模:互联网行业规模在300人以上,其它两个行业人数规模需在1000人以上。

-- 软件现状:公司还没有人力资源管理系统,或者已有的人力资源管理系统使用了2年以上,或者人力资源总监对已有人力资源系统很不满意。

-- 信息化投入的可能性:之前3年的信息化投入总额在200万以上。

老吴所在的公司是以“销售人员自主拓客”为主要的商机获取方式,这种方式会涉及两个主要场景:

(1)名单筛选。

(2)与客户联系人首次接触。

他从新人着手,在销售新人的培训中,他一边让新人学习业务知识,一边安排新人基于“行业”和“人数规模”两项属性去梳理潜在客户名单,因为这两项属性可在收集名单的场景中直接观测到。

他让新人每天去筛选5到10个潜在客户,老吴第二天帮他们剔除不精准的名单,这个过程大概持续一个月。

(这样的做法,一方面校正了新人对“潜在客户”的理解,让业务培训与客户直接关联起来,另一方面,在培训结束的时候,新人已经拥有一份有效的潜在客户名单,能够立马开展销售工作。)

到了“与客户首次接触”的场景,再收集软件需求和信息化投入的可能性两项信息,最终判断该客户是否有效的潜在客户。

这种清晰定义并聚焦于潜在客户的做法,让这批新人的开单速度、转化率都比其它区域的新人快得多,加上他们公司的“售前支持体系”比较完善,个别新人的业绩在一个季度后直接追赶上老员工。

这给了老吴很大的信心,2020年,老吴直管的销售团队全线采取只聚焦于“4大属性”的潜在客户。

刚开始,这种做法受到了一些质疑(因为这种方式使“可拓展的客户数量”收缩了许多),但老吴顶住了压力,最终,在2020,老吴团队的业绩全国排名第一,并连续保持了两年。

2021年,该方式开始推广到了全国的其它区域。

基于上面两个案例,我向读者展示了“界定潜在客户”的方式和示例。

虽然,对于不同的行业、不同的业务,潜在客户的属性选择会差异很大,但它还是能遵循同一条路径。

1、以我们的能力(包括需要客户支付的价格)为基础。

2、分析哪些客户(以及客户的哪些关键人)会“比较需要”我们的能力。

3、分析我们需要在哪些场景中与客户(或客户关键人)相遇。

4、再以这些场景作为思考的起点,来选择或定义可观测的属性。

此外,我还希望读者可以感受到,清晰定义潜在客户,并把精力聚焦于潜在客户的做法是有必要的,也是有效果的。

结束语

以上,便是本期对于界定目标客户和潜在客户的相关介绍,我们介绍了:

1、目标客户界定的4个属性项。

2、潜在客户界定的4个步骤。

最后,我还想对下面这个问题做以下解释:

在现实中,不一定是先有“自身的能力确认”,再有“目标客户&潜在客户的界定”。

很多时候,做法会更进取,先有了企业希望“主攻的细分市场”,后有“自身的能力建设”。

那么,为什么在“个人MTL流程”中,要把“P1-确定自身能力边界”固定在“P2-界定目标客户&潜在客户”前面呢?

因为,《销售人员工作手册》的立足点是销售人员,作为销售从业者,他们很难直接影响企业的能力建设,只能基于现状“看菜下饭”。

所以,在《销售人员工作手册》中,只能先去搞清楚自身的能力边界,再去界定目标客户和潜在客户。

以上,就是本期分享的所有内容,希望够给读者带来一点思考和启发。

END